近日,我所林文雄教授指导研究成果连续在中科院1区TOP期刊《Agriculture, Ecosystems & Environment》和《Field crops research》在线发表了题为 “Rhizosphere microecological mechanism of carbon sequestration and its emission mitigation in rice ratooning” 和 “Mechanisms of high yield formation and carbon budget surplus in ratoon rice and its rhizosphere microecological responses”的研究论文。

水稻是占主导地位的主粮,养活了全球一半以上的人口。随着人口不断增长,到2050年,世界人口将增加到90亿,需要增加50%以上水稻产量才能满足不断增长的人口对粮食的需求。农业温室气体被认为是人为排放的重要来源,农业产生的CH4净排放量占总温室气体排放的20%以上,其中稻田甲烷排放占人为CH4排放的38%,稻田CH4减排必须兼顾水稻产量才能保障世界粮食安全。

再生稻是一种清洁生产的稻作模式,其固碳减排的特性对于缓解全球气候变暖以及增加土壤碳固存至关重要。根际微生态是影响稻田温室气体排放的重要因素之一,因此探究再生稻根际微生物变化对稻田固碳减排生态机制的影响具有重要意义。

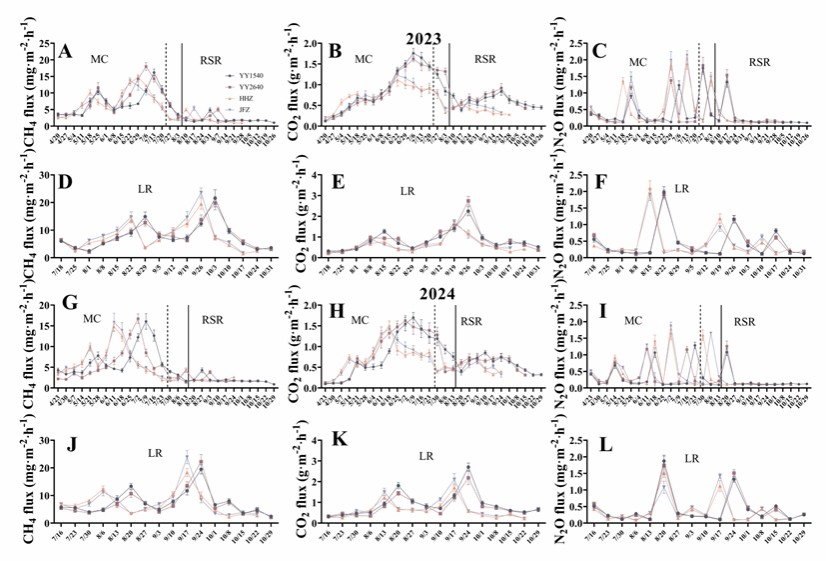

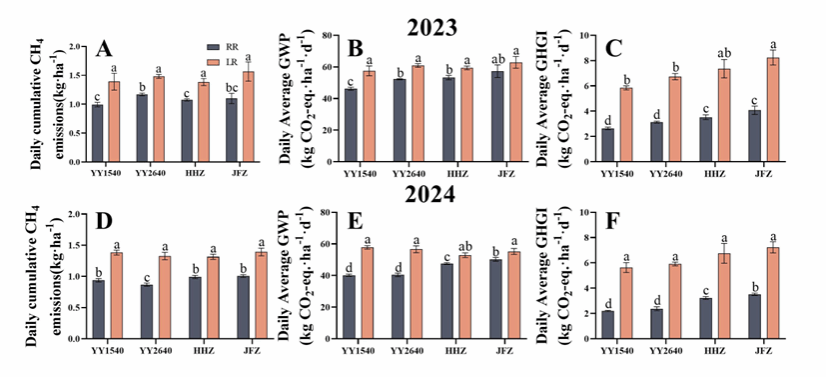

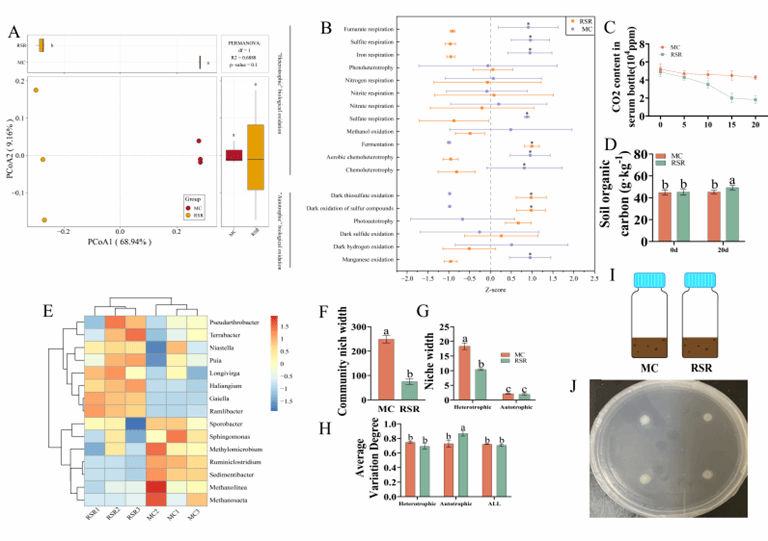

我们团队以四个生育期的品种为材料,于2023-2024年间分析再生稻的头季稻(MC)、再生季稻(RSR)和单季晚稻(LR)产量形成、根际微生物动态和稻田生态系统碳净收支平衡(NECB)的影响及其形成机制。结果表明2023~2024年再生稻(MC+RSR)日均产量比同期抽穗单季晚稻(LR)提高77.65%-86.82%。分析光合产物发现RSR向根际分配较MC和LR减少72.09%和77.35%,分析根际微生物营养策略发现RSR的自养菌丰度较MC和LR提高55.54%和32.36%。研究稻田GHGI和NECB发现再生稻种植模式(MC+RSR)的日均碳排放指数较LR降低52.74%-56.08%,MC+RSR为碳汇,固碳量分别达3.12-10.47 t CO₂-eq ha⁻¹;LR为碳源,排放量分别达3.08-4.48 t CO₂-eq ha⁻¹。

图1 稻田温室气体排放及净碳收支分析

图2 再生稻和晚稻齐穗期根际土壤微生物分析

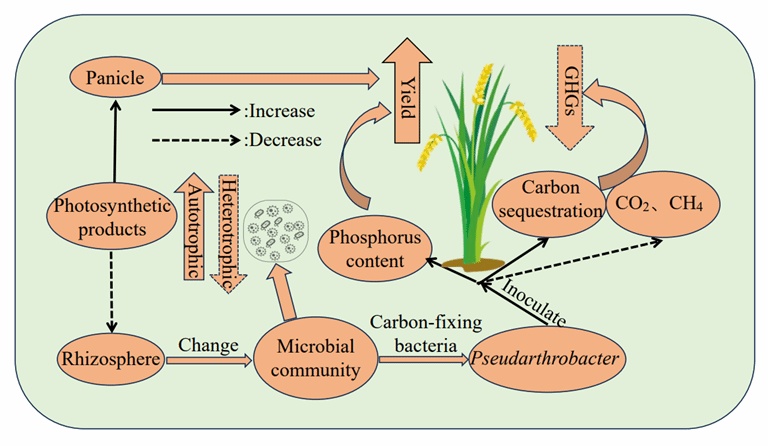

该研究综合运用了植物生理学和生态学方法,揭示了再生稻高产形成和固碳减排,进而实现碳收支盈余的根际微生物生态学机制。两年重复试验结果表明再生稻种植模式为碳汇,而单季稻种植模式则为碳源,四个不同生育时期和遗传特性再生稻稻的总碳汇量是其单季晚稻的0.97-3.39倍,这主要与再生稻种植模式的两季总产量较其单季稻模式产量显著提高有关。进一步研究发现再生季稻相比头季稻和同期抽穗的单季中晚稻的光合产物向籽粒分配多,向根际分配少,进而提高了再生季稻的日均产量,同时也减少了根际分泌物中有机碳含量,这是驱动再生稻根际土壤功能微生物菌群自动调节演变,导致异养微生物菌群减少,而自养微生物增多,最终实现稻田固碳减排和碳收支盈余的重要根际微生态韧性及其适应性机制。该研究结果可为探索建立农业碳中和技术和保障粮食安全提供理论依据和技术支持。

图3 再生季稻根际固碳减排机制示意图

我所林文雄教授为文章的通讯作者,研究生李锦颖为文章第一作者。研究得到了国家自然科学基金(32001109、31871542、31871556)、国家重点研发计划项目(2017YFE0121800、2018YFD0301105)的资助。